近日,国家现代农业产业(水禽)体系免疫抑制病防控岗位专家、四川农业大学动物医学院动物医学免疫学研究所程安春/徐傅能团队在Advanced Functional Materials发表研究论文。该研究设计并构建了一种能够捕获内毒素的一氧化氮(NO)纳米发生器,该发生器能够与光动力疗法协同作用,有效治疗细菌生物被膜感染。

抗生素在人、动物上的大量使用致使细菌的耐药问题日益严重,特别是以细菌生物被膜为特征的耐药形式是超过80%慢性及临床感染疾病的根源,其复杂性在于通过胞外聚合物(EPS)结构,包括多糖、蛋白质和胞外DNA等,构建了一道屏障,既有效抵御了宿主免疫系统的清除,又显著阻碍了抗生素的渗透。

此外,生物被膜内部的低氧和酸性等微环境特征,进一步削弱了抗生素的效能。治疗由细菌生物被膜引发的感染,关键在于同步实现多个目标:破坏EPS结构,使细菌从生物被膜中释放并恢复浮游状态;分散生物被膜的整体结构;彻底清除细菌。若未能有效达成这些目标,解离的细菌可能会因毒力增强而加速扩散,进而造成更广泛的感染,引发毒副反应。

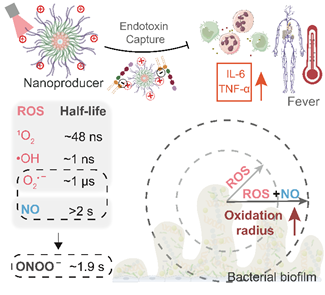

光动力疗法作为一种新兴的治疗手段,通过产生活性氧(ROS)来诱导氧化损伤,展现出同时瓦解生物被膜和清除细菌的潜力。然而,ROS的半衰期较短,这大大限制其氧化损伤的有效范围,影响了光动力疗法的整体疗效。在实际临床情况中,混合细菌感染更为普遍。光动力疗法诱导的氧化损伤可能会触发细菌内毒素的释放,进而引发炎症、发热等一系列健康问题。因此,在将光动力疗法应用于细菌生物被膜的治疗时,如何扩大ROS的氧化作用范围,并有效降低由内毒素释放所引发的健康风险,成为了一个亟待解决的重要科学挑战。

ROS/NO酸敏纳米发生器可提高作用半径和治疗效果

本研究创新性地构建了一种纳米发生器,通过NO与ROS的结合,实现了最高可达原始值的百万倍的ROS半衰期延长,促进了具有更强氧化活性的过氧亚硝酸根离子(ONOO-)的生成。同时,该纳米发生器内置的酸性敏感聚合物链段在细菌生物被膜的微酸性环境中能发生质子化作用,导致电荷反转,有效吸附带负电荷的内毒素,显著降低其对健康的风险。通过氧化损伤理论上可以清除多种细菌生被膜且不易产生耐药,未来在危害我国养鸭业健康发展且耐药严重细菌及其被膜感染治疗中提供了一种切实可行的方式。

论文相关信息:https://doi.org/10.1002/adfm.202418928

科学网报道链接:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/535002.shtm